1.清华大学团队发现反铁磁量子反常霍尔效应新现象!

2.西安交大杜显锋教授团队在MIM型铝电解电容器领域取得新突破

3.国家工程研究中心最新突破:磁控溅射AlN覆盖层提升p-GaN HEMT器件性能

4.南京大学研制出感算一体的高光子利用率单光子相机

5.首款高精度量子纠缠光学滤波器问世

6.清华大学航院张一慧课题组报道具有连续变形和锁定能力的小尺度驱动器及多模式微型机器人

1.清华大学团队发现反铁磁量子反常霍尔效应新现象!

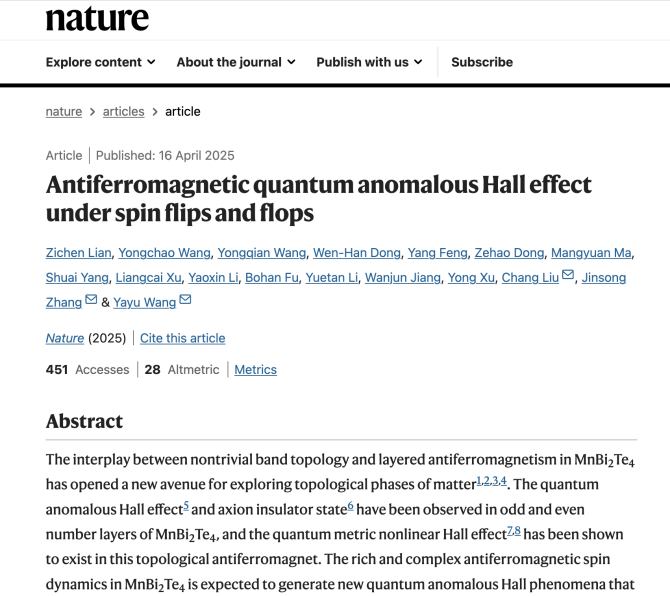

4月16日,清华大学物理系教授王亚愚,副教授张金松团队与合作者在Nature发表最新研究成果,团队研制出一种新型器件结构:在9纳米MnBi2Te4薄片中,揭示了丰富的反铁磁自旋构型对量子反常霍尔效应的调制,并首次发现面内磁场可以增强量子反常霍尔效应,该研究克服了MnBi2Te4器件质量的瓶颈,为研发未来低功耗电子器件,和推动量子技术应用提供了重要基础。

有磁性、更干净、可解理

为什么电子设备总发烫?其根源是芯片里的电子在“横冲直撞”!量子反常霍尔效应的发现加速了解决这一问题的进程,与依赖强磁场的量子霍尔效应不同,“反常”在于选取特殊材料,实现在零磁场条件下电子有序运动从根本上避免了能量耗散。

2013年薛其坤院士带领的团队在铁磁拓扑绝缘体中,首次观测到量子反常霍尔效应,实现这一基础科学领域的重大突破。随着研究的不断深入科学家们发现

层状反铁磁材料MnBi2Te4展现出独特的量子特性,使其成为拓扑自旋电子学和低能耗电子器件中的理想材料。不过该体系材料和器件的质量普遍欠佳,量子输运性能调控机制研究仍存在显著瓶颈。王亚愚、张金松团队与合作者自2019年开始系统研究MnBi2Te4薄片的输运行为,他们创新性地将氧化铝薄膜引入MnBi2Te4器件制备的微纳加工流程,极大提升了器件质量和可重复性,实现在较大的参数空间,系统研究反铁磁自旋构型对量子反常霍尔效应的调制。MnBi2Te4最大的优点在于自带磁性、更干净、可解理且具有拓扑非平庸的能带结构。基于这些特性团队通过调节栅极电压和垂直磁场在覆盖了氧化铝薄膜的样品中发现了量子相变的级联现象,揭示了复杂自旋构型对拓扑边缘态量子输运的影响。最新研究成果以“由自旋翻转和倾斜调控的反铁磁量子反常霍尔效应”为题,于4月16日发表在《自然》(Nature)杂志MnBi2Te4+氧化铝薄膜的器件构型

MnBi2Te4+氧化铝薄膜的器件构型

(a)MnBi2Te4的晶体结构(b)引入氧化铝薄膜的输运器件构型示意图(c)不同温度下,霍尔电阻和纵向电阻随磁场系统变化的实验数据(d)(e)根据c图绘制的霍尔电阻率及其导数随磁场的彩色图谱,展示了与输运数据对应的丰富自旋构型

MnBi2Te4是一种二维材料每个结构单元,由Te-Bi-Te-Mn-Te-Bi-Te7个原子层构成厚度接近1.4纳米,由于结构单元之间的范德华层间吸附力较弱,在实际器件制备过程中,可以通过机械解理技术,用胶带将三维的MnBi2Te4进行撕薄,“好像把一个千层饼放在桌子上拿起来时最下面的一层饼留在了桌子上”,通过显微镜找到7层的样品,厚度约9纳米,“与直径60-80微米的头发丝相比我们的器件厚度仅为其万分之一”团队成员解释道通过深入分析此前多个器件的性能,团队意识到氧化铝和MnBi2Te4的界面可能对量子输运性质具有关键影响,从而设计了一种新型器件结构。在解理好的MnBi2Te4薄片的表面上沉积3纳米厚的非晶氧化铝薄膜,不仅成功实现了对拓扑表面态的物理保护,更重要的是显著增强表面层的磁晶各向异性新型器件结构展现出优异的性能,在零磁场条件下即可观测到

量子化的霍尔电阻平台和接近零的纵向电阻这为系统研究量子相变行为提供了理想平台。

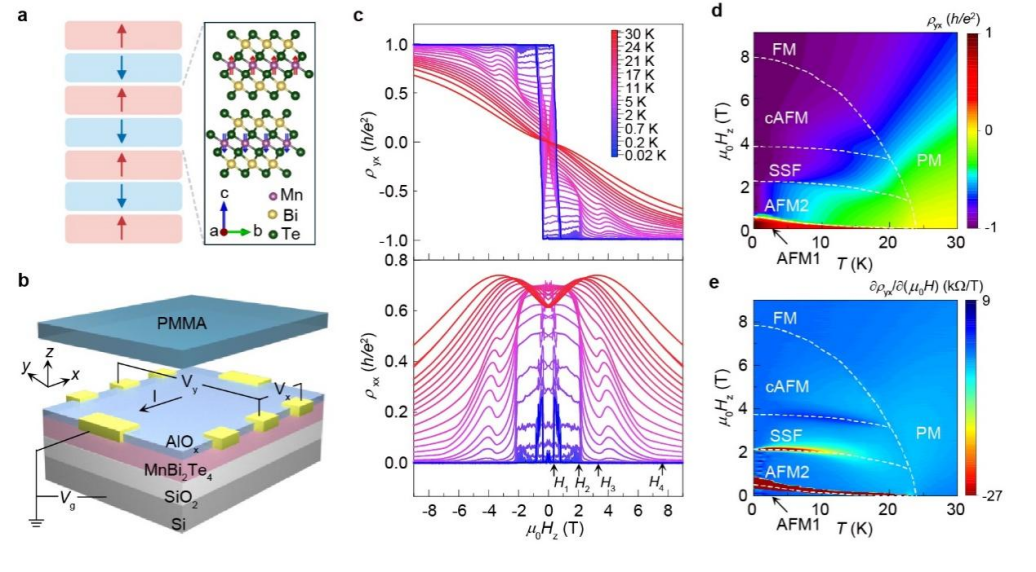

(a)(b)基于反铁磁自旋链模型对7层器件在不同磁场下自旋构型的模拟结果(c)面内磁场对量子反常霍尔效应的增强效应(d)通过实验数据获得的不同面内磁场下的热激发能隙(e)反铁磁自旋链模型在不同面内磁场下的模拟结果,与实验数据定性相符

翻转和倾斜:奇妙的自旋结构

在给MnBi2Te4材料施加面内方向的磁场时,量子反常霍尔效应不仅没被削弱反而表现得更好“面内磁场增强了量子反常霍尔效应”,这与团队之前在铁磁拓扑绝缘体中观察到的“面内磁场会破坏量子化”现象,截然相反,这种特性充分展现了反铁磁拓扑绝缘体的独特优势——抵抗外界磁场干扰,即面内磁场越大材料表面的量子“保护罩”(能隙)就越坚固,为提高MnBi2Te4中的量子反常霍尔效应,提供了一种有效的原位调节手段,并为拓扑反铁磁自旋电子学的潜在应用,打开了新思路。研究结果表明这种“反常”行为源于MnBi₂Te₄所特有的拓扑结构与反铁磁序之间的复杂相互作用,该发现不仅加深了对拓扑量子物态的理解,更为设计反铁磁自旋电子器件,提供了重要实验基础。该研究由王亚愚、张金松团队与中国人民大学物理系刘畅研究组合作完成,王亚愚、张金松和刘畅为论文的通讯作者,物理系博士生连梓臣科研助理王永超为论文共同第一作者。(清华大学)

2.西安交大杜显锋教授团队在MIM型铝电解电容器领域取得新突破

电容器是电子设备中不可或缺的被动元件,在滤波、旁路、整流、耦合、阻断、电源供应和转换等领域发挥关键作用。随着现代技术的飞速发展,工业制造、医疗设备、科学研究、新能源开发、智能电网建设和航空航天等诸多领域对高能量脉冲电容器的性能提出了日益严苛的要求。常见电容器类型包括薄膜电容器、陶瓷电容器和固态铝(或钽)电解电容器。其中,薄膜电容器凭借其高击穿场强和高频特性,在高能量脉冲应用中占据主导地位。但其低介电常数和有限的比表面积导致储能密度不足,且耐温性较弱,缩短了其使用寿命。陶瓷电容器具有高介电常数、优异的高频特性和耐温性,但其较小的比表面积和较低的击穿场强限制了其储能密度,制约了在能量脉冲领域的应用。固态钽电解电容器虽具备高击穿场强、高介电常数和大比表面积,但其频率响应和耐温性欠佳,加之钽资源稀缺,难以成为脉冲电源的首选。相比之下,固态铝电解电容器(AECs)得益于其超高的理论击穿场强、同体积更高的比容量,以及同容量下耐受大电流的能力,展现出成为下一代高能量脉冲电容器的巨大潜力。然而,固态AECs的容量密度和电压性能仍受限于阳极比表面积和阴极材料的导电性。

传统固态AECs阳极材料采用减材制造工艺,通过电化学蚀刻技术在铝箔表面构建多孔结构。历经六十载工艺迭代,其孔隙活化率已逼近理论极限,但垂直蚀刻形成的微孔结构导致比表面积增益空间趋于枯竭,难以满足新一代电子设备对能量密度的需求。针对这一瓶颈,基于增材制造原理的烧结铝粉阳极技术展现出革命性突破。通过纳米级铝粉颗粒的烧结工艺,在阳极基体表面构筑出三维分级多孔结构。这种创新材料不仅实现了比表面积的指数级拓展,其开放互连的多向孔道更显著改善了离子/分子传输动力。因此,烧结铝粉阳极材料可为突破AECs能量密度极限提供重要前提。

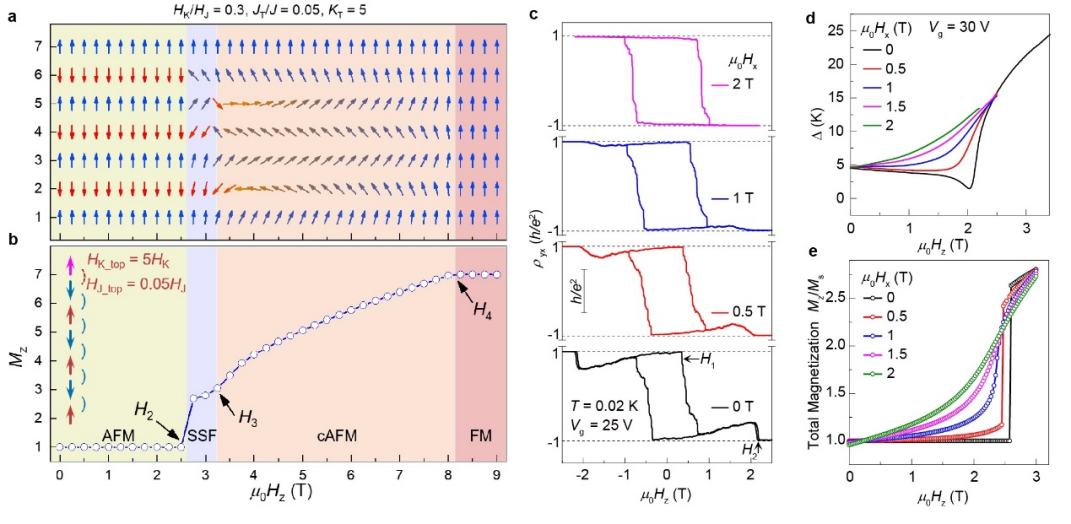

此外,传统固态AECs的电压性能主要受制于低导电率的聚合物阴极材料(如PEDOT:PSS,100-300 S/cm²),其在高压下易热击穿。尽管AAO介电层具有高击穿场强特性,但商用固态AECs的最大工作电压仍被限制在200 V以下。因此,创新阴极材料以提升电压性能,是开发高能量密度电容器的另一关键。针对这一问题,西安交大化学学院杜显锋教授团队进行了一系列研究,旨在实现高压、高能量密度AECs的成功构筑。前期,该课题组以ALD-SnO(1700 S/cm2替代AECs传统聚合物阴极,ALD-Al2O3为缓冲层,创新性提出并构筑了结构为SnO2/Al2O/AAO/Al的金属-绝缘体-金属型铝电解电容器(MIM-AECs)。将电容器的工作温度扩展为-60~330°C,耐湿性提升至100% RH,电压和能量密度分别可达7.2 V和0.82 μWh/cm²(Energy Storage Mater.2024, 103685. IF=18.9)。接着,该团队通过对SnO2/Al2O3/AAO多界面进行氧等离子体与水的协同处理,钝化了界面处氧空位缺陷位点,实现了阴极/缓冲层/介质层低缺陷状态,使器件电压和能量密度分别提升至8.5 V和1.40 μWh/cm2(Chem. Eng. J. 2025, accepted. IF=13.4)。随后,该课题组又以500 Vf腐蚀化成铝箔为阳极,构筑了结构为SnO2/AlPO4/AAO/Al的高压MIM-AECs,将电容器的电压和能量密度再次分别提升至260 V和8.6 μWh/cm²(J. Energy Chem. 2025, 104, 79-90. IF=14.0)。

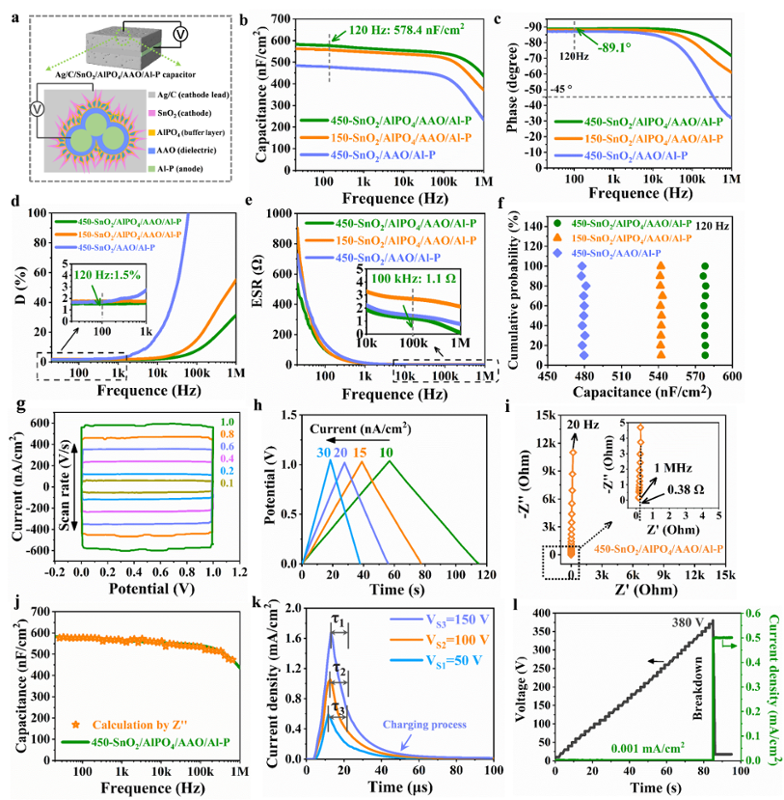

近日,西安交大化学学院杜显锋教授团队提出了一种基于烧结铝粉阳极的高能量密度 MIM型铝电解电容器的策略。制备了烧结铝粉(Al-P)阳极材料,其容量密度比传统腐蚀铝阳极提高了18%。同时,通过磷酸处理获得AlPO缓冲层,构筑了SnO2/AlPO4/AAO多层结构,增加了界面Sn原子的扩散势垒,有效抑制了Sn原子向AAO的扩散,确保了其高击穿场强(5.4 MV/cm)。此外,SnO2/AlPO4/AAO 多层界面还降低了载流子迁移率,减弱了载流子加速效应,防止了器件的局部击穿。最终,该电容器的电压和能量密度性能再度获得显著提升,分别可达380 V和11.6 µWh/cm,并远超市售固态 AECs。同时,该电容器具有宽温度窗口(-60~332°C)、高耐湿(100% RH)和高频响应(300 kHz)特性,远优于目前商用AECs。这项研究为新型MIM铝电解电容器在高能量脉冲应用领域中奠定了坚实基础。

图1. 450-SnO2/AlPO4/AAO/Al-P结构HRTEM表征

图2. Al/Ag/C/450-SnO2/AlPO4/AAO/Al-P电容器容量电压特性

该研究成果以题为“基于烧结铝粉阳极的高能量密度MIM型铝电解电容器”(High Energy Density MIM-type Aluminum Electrolytic Capacitors Based on Sintered Aluminum Powder Anodes)发表在国际能源领域顶级期刊Energy Storage Materials(《能源存储材料》,影响因子为18.9)。该论文的第一作者为西安交大化学学院博士研究生郭媛,论文通讯作者是西安交大化学学院杜显锋教授,西安交通大学为唯一通讯单位。

该研究工作是西安交通大学化学学院杜显锋教授课题组在铝电解电容器领域的又一研究成果,获得国家自然科学基金和陕西省自然科学基金重点项目的支持。西安交大化学学院杜显锋教授长期从事电解电容器、锂(钠)离子电池、铝离子电池、超级电容器、柔性可穿戴传感器的电极材料、电介质、电解质、固体化、柔性化、一体化等研究。目前已在Nat. Commun., Energy Storage Mater., Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Chem. Eng. J., Small, J. Mater. Chem. A等国际知名学术期刊上发表相关研究论文近80余篇,申请发明专利50余项,并荣获教育部科学技术进步一等奖1项。(西安交通大学)

3.国家工程研究中心最新突破:磁控溅射AlN覆盖层提升p-GaN HEMT器件性能

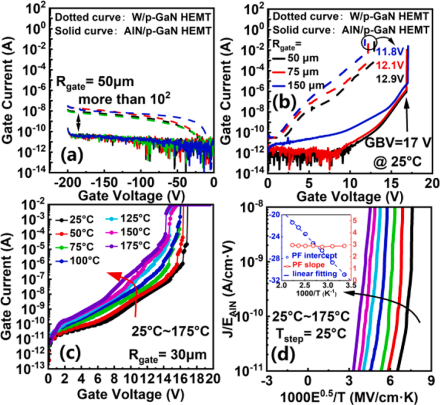

近期,宽禁带半导体国家工程研究中心郝跃院士、马晓华教授团队在氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)领域取得重要突破,成功开发出一种基于低温磁控溅射氮化铝(AlN)覆盖层的新型p-GaN HEMT器件。该成果以“Improved p-GaN/AlGaN/GaN HEMTs with magnetron-sputtered AlN cap layer”为题发表于国际权威期刊《Applied Surface Science》(中科院二区TOP期刊,影响因子6.3),第一作者为博士后贾茂,通讯作者为侯斌副教授、杨凌教授与马晓华教授。研究通过创新性的AlN界面工程设计,显著提升了器件的栅极可靠性、动态性能与长期稳定性,为GaN功率器件的商业化应用提供了关键技术支撑。

(a)栅极反向电流,(b)栅极正向漏电流随不同栅极面积的变化,

(c) AlN/p-GaN HEMT在不同温度下的栅漏特性。(d)溅射AlN/p-GaN二极管的PF图(log (J)/EAlN vs. 1000E0.5/T)。插图:从线性提取的PF斜率和截距PF图拟合。

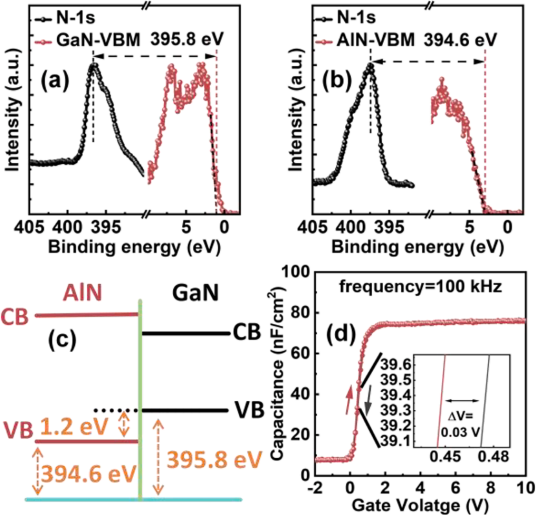

(a)p-GaN层的XPS价带和n1s核能级谱;(b)AlN层的XPS价带和n1s核能级谱,(c)能带

零栅偏置时AlN/p-GaN hemt的门控区图和(d)AlN/p-GaN/AlGaN/GaN二极管的电容电压特性。

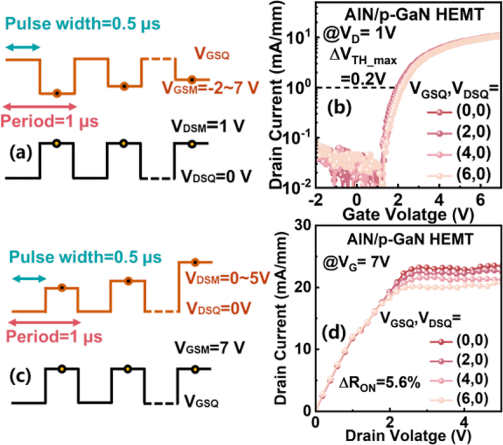

(a)脉冲转移特性测试原理图,(b)脉冲转移具有不同静态偏置的AlN/p-GaN HEMT的特性,(c)脉冲输出特性测试原理图和(d)具有不同静态偏置的AlN/p-GaN HEMT脉冲输出特性特性。

研究团队采用低温磁控溅射工艺在p-GaN栅极表面沉积AlN覆盖层,通过X射线光电子能谱(XPS)测试证实,AlN与p-GaN界面处形成的1.2 eV价带偏移能有效抑制栅极漏电流,改善界面质量。与传统钨肖特基栅极p-GaN HEMT(W/p-GaN HEMT)相比,新型AlN/p-GaN HEMT展现出以下关键性能提升:阈值电压优化,阈值电压(Vth)从0.61 V提升至0.82 V,器件开启特性更稳定;栅极可靠性突破,栅极正向击穿电压提升至17 V,工作电压范围从7 V扩展至12 V,栅极漏电流降低3个数量级(ID/IG从104优化至107);界面电容-电压(C-V)迟滞效应显著减小,表明界面缺陷密度降低;导通电阻(Ron)较传统器件降低15.3%,有效减少了导通状态的能量损耗。

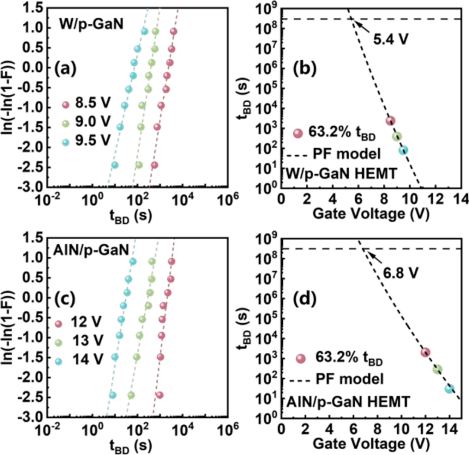

(a)tBD分布的威布尔图和(b)25℃下W/p GaN HEMTs的寿命预测。(c)tBD分布的威布尔图和(d)25℃时AlN/p-GaN HEMTs的寿命预预测。

研究团队进一步揭示了AlN/p-GaN HEMT的栅极泄漏机制,在中压范围内,泄漏电流主要由Poole-Frenkel(PF)发射主导。基于此模型推算,器件在室温下的十年寿命最大正向栅压(VG)可达6.8 V(失效概率63.2%),较传统W/p-GaN HEMT(5.4 V)提升26%。此外,AlN覆盖层通过调控金属/p-GaN肖特基接触的耗尽区,维持了GaN沟道的高效耗尽状态,使关态击穿电压进一步提升。

磁控溅射AlN工艺具有低温生长、成本低廉、工艺兼容性高等优势,可无缝对接现有GaN器件产线。研究团队指出,该技术有望加速p-GaN HEMT在高压快充、新能源汽车电驱系统、数据中心电源等高频高功率场景的规模化应用。本次研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金等支持,相关技术已申请多项发明专利。(宽禁带半导体教育部重点实验室)

3.南京大学研制出感算一体的高光子利用率单光子相机

南京大学吴培亨院士团队张蜡宝教授课题组联合清华大学自动化系季向阳教授课题组,基于多维可调控的超导单光子探测器(SNSPD),研制出高光子利用率的感算一体相机,平均每像素仅需0.12个光子,对三个字母图案的分类准确率即可达到90%以上。相关成果近日以“Photon-efficient camera with in-sensor computing”为题发表于《Nature Communications》。南京大学博士生管焰秋为本文第一作者;张蜡宝教授和季向阳教授为本文共同通讯作者。

在感知以及信息传递中,光是重要的媒介与载体。人们通过对光进行操纵与探测可以实现对外部世界的探索。光电探测技术的迭代始终与人类认知边界的拓展深度交织。19世纪初,随着夫琅禾费通过光谱仪发现太阳暗线,微弱光信号的精准探测成为破解宇宙物质成分的关键。20世纪初爱因斯坦提出的光量子理论更是将光子探测的需求推向极致。从历史规律看,每次光子探测效率的提升,都会引发相关学科的突破。进入21世纪,暗物质探测、量子信息和超分辨成像等领域的技术瓶颈亦使得高效率光子探测成为破局关键。同时随着数据量的爆炸式增长,传统“探测-存储-计算”分离的探测架构面临延迟高、能耗大等挑战。

人眼通常可以基于极少的特征信息实现极低延迟的目标识别。然而,目前各种类型的图像传感器都需要经过探测、存储、计算这三个分立的过程,其中信息的传递和读取消耗了额外的能量,并限制了有效信息提取的效率。近期发展起来的感算一体图像传感器融合了感知和计算过程,可大大降低机器视觉任务的功耗和延迟。这类传感器通常是由具有可调电学和光学特性的二维半导体实现的,在图像分类、光谱分辨、运动感知和图像预处理等方面取得了不错的成果。但受限于探测器性能和工作模式,暂时还无法达到单光子灵敏度,导致其在弱光环境下的应用受到限制。因此,具备单光子灵敏度的感算一体芯片已成为光电探测、人工智能和量子探测等交叉领域的研究前沿。

凭借单光子灵敏度和极低暗计数,超导纳米线单光子探测器(SNSPD)在可见光到红外波段都得到了广泛的应用。然而随着像元数目的增加,低温下逐像元的信号读出将面临挑战。目前的阵列SNSPD读出方案,如行列复用、时分复用等,普遍存在读出效率低、数据量大的问题,难以胜任实时的成像与目标识别任务。突破探测-存储-计算的传统路径而使用感算一体的架构,是基于阵列SNSPD实现高光子利用效率的单光子相机的可行路径之一。

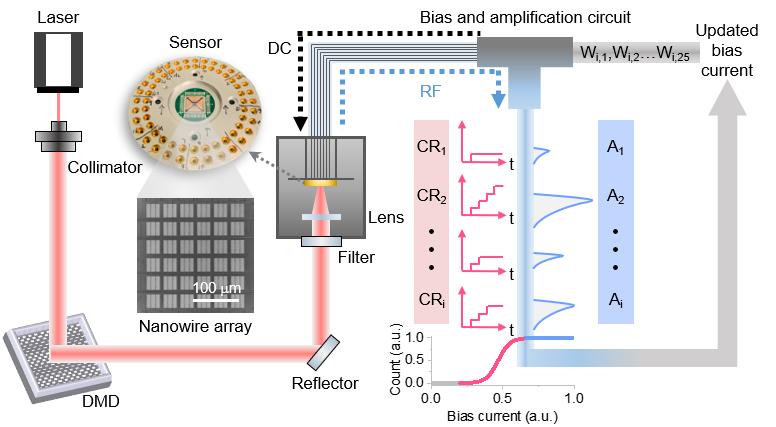

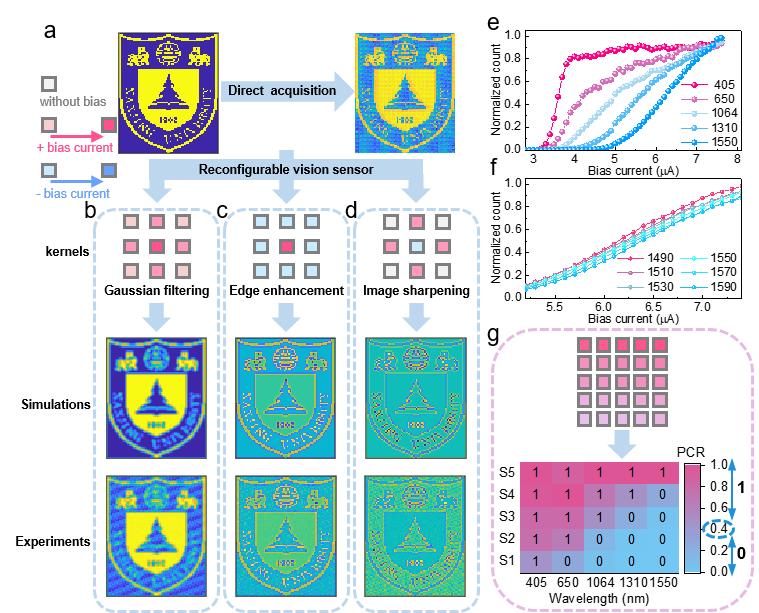

图1 感算一体超导单光子相机的系统示意图

针对上述难题,研究人员通过深入挖掘阵列SNSPD的多维可调控特性,研制出一种高光子利用率的感算一体超导单光子相机,其系统示意图和工作原理如图1所示。其总体思路是,通过调节阵列SNSPD的偏置电流以实现光计数率、脉冲幅值、脉冲恢复时间及光谱响应度的调控,从而实现了光信号采集与计算的深度融合。在图像分类任务中,首先基于字母图案的数据集对网络权重进行优化,再通过调节各像素的偏置电流将网络权重映射到阵列传感器的计数率或脉冲波形中,最终多组偏置电流矩阵对应的合成读出信号即为图像分类结果。

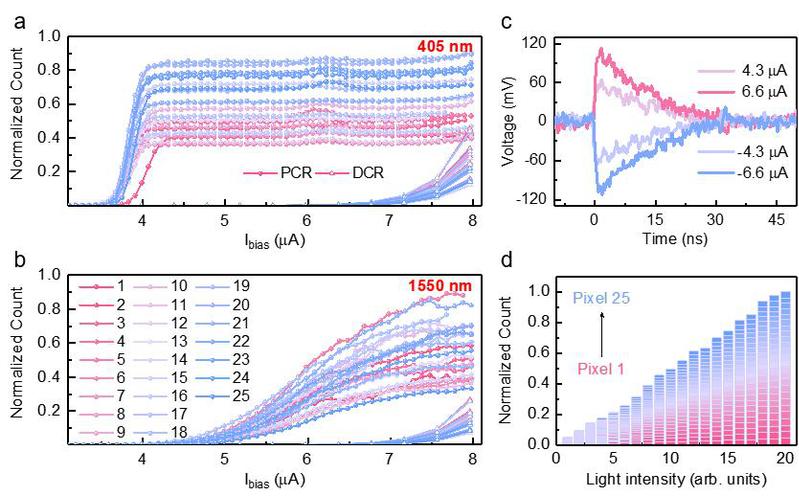

研究人员首先开发了高性能的阵列SNSPD并且基于该传感器开发了两种片上计算方案。如图2(a-b)所示,该传感器在405 nm~1550 nm波段都具备饱和的量子效率(量子效率接近100%)。在低偏置电流下,各像素的量子效率随偏置电流的增加而非线性增加。当入射光强不变时,提高偏置电流会使得光计数率增加。因此基于光计数率进行计算,将计数率随偏置电流的变化曲线进行归一化即可得到权重和偏置电流的关系,根据多组偏置电流矩阵对应的总计数率即可判断图像类别。该方案的信号采集仅需单通道计数器即可完成,设备复杂度较低。随着偏置电流继续增加,量子效率不再随偏置电流增加。在固定光强下增加偏置电流,光计数率会保持不变。如图2(c)所示,此时响应脉冲的形状仍会随着偏置电流变化,因此基于脉冲积分面积进行计算,其工作原理与基于计数率的方案基本一致,根据合成读出信号的脉冲积分面积即可判断图像类别。该方案工作在量子效率饱和区域并且仅需单个脉冲即可实现权重的加载,因此具备更高的光子利用率。

图2 阵列SNSPD的可调控光响应特性。(a)405 nm下光计数率随偏置电流的变化曲线;(b)1550 nm下光计数率随偏置电流的变化曲线;(c)响应脉冲幅值随偏置电流的变化;(d)光计数率随光强的变化曲线。

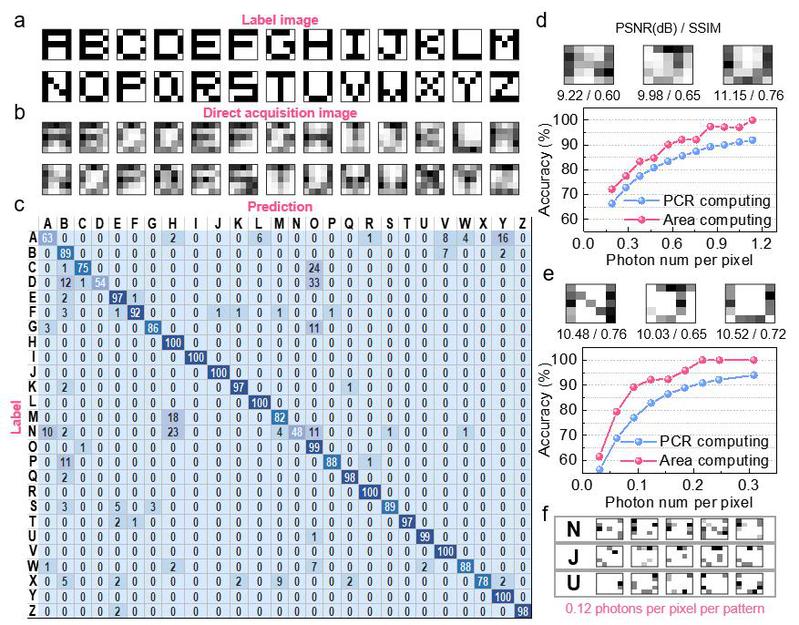

结合上述两种计算方案,研究人员基于该相机实现了26字母图案的分类。如图3(a-c)所示,尽管DMD串扰和背景噪声导致投影图案的质量较差,该技术对大部分字母的分类准确率仍可达到95%以上。图3(d-e)展示了针对“NJU”字母三分类进一步分析的结果,在剔除外部光路导致的串扰后,平均每像素采集0.12个光子,字母三分类的准确率即可达到90%以上。如图3(f)所示,平均每像素采集0.12光子得到的字母图案几乎无法通过肉眼分辨,而感算一体超导单光子相机仍然可以基于局部的特征进行准确的分类。

图3 基于感算一体相机的图像分类。(a)投影图案;(b)直接采集的图案;(c)26字母图案分类的结果;(d)“NJU”字母三分类的准确率随平均光子数的变化曲线;(e)无串扰情况下,“NJU”字母三分类的准确率随平均光子数的变化曲线;(f)无串扰情况下,平均每像素采集0.12光子得到的字母图案。

进一步的,研究人员基于可调控的光计数率实现了片上图像预处理功能,包括高斯滤波、边缘增强和图像锐化。如图4(b-d)所示,实验结果和仿真结果高度一致,与图4(a)中直接采集的图像相比,边缘增强和图像锐化操作都避免了分块采集导致的块状响应。此外,SNSPD具备本征的光谱分辨能力,如图4(e-f)所示,不同波长入射光对应的计数率曲线不同。如图4(g)所示,通过优化偏置电流矩阵,仅需单次采集即可实现入射光波长的分辨。

图4 基于感算一体相机的图像预处理和光谱分辨。(a)投影图案(左)与直接采集的图案(右)对比;(b)图像高斯滤波的结果;(c)图像边缘增强的结果;(d)图像锐化的结果。(e)和(f)传感器阵列的光谱响应特性;(g)用于光谱分辨的偏置电流矩阵和判别矩阵。

应用与展望

本文基于多维可调控的阵列SNSPD开发了具备高光子利用率的感算一体相机。该相机具备片上图像分类、图像预处理和光谱分辨功能,为极弱光环境下的实时视觉任务提供了全新的解决方案,如暗弱空间目标探测和活体细胞显微成像等。未来结合超导逻辑电路与大规模阵列传感器,有望实现更智能的高性能视觉系统。因此,本成果对于进一步提升现有设备的探测能力,服务于智能感知、量子成像、生物成像以及深空探索等前沿应用以及科学研究,具有重要的意义。目前该工作仍存在优化空间,后续需要扩充像素规模以提高分辨率,优化外部光路来减少信号串扰。同时可以引入其它的片上计算单元来提高网络复杂度,从而实现更高阶的视觉任务。

以上工作还得到了超导电子学研究所康琳教授、陈健教授、王华兵教授和吴培亨院士的大力支持,陈奇副研究员、王昊助理教授、涂学凑教授级高工、赵清源教授、贾小氢教授等在器件制备和论文撰写等环节给予了帮助。该项目得到了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等资助,实验工作得到了极端性能光电技术教育部重点实验室、江苏省电磁波先进调控技术重点实验室和微制造与集成工艺中心等支持。(南京大学)

5.首款高精度量子纠缠光学滤波器问世

4月7日 美国南加州大学团队在最新一期《科学》杂志上发表研究,介绍了他们开发的首个能隔离噪声并保留量子纠缠的光学滤波器。这一进展为开发紧凑且高性能的纠缠系统打下基础,这些系统可集成到量子光子电路中,从而支持更加可靠的量子计算架构和通信网络。

量子纠缠是一种现象,其中两个或多个粒子相互关联,以至于一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,无论它们之间相距多远。这种特性对于实现大规模并行计算、安全信息传输以及超越传统系统的传感器灵敏度至关重要。然而,量子纠缠非常脆弱,容易受到噪声或错误的影响,这限制了它们的实际应用。

此次,研究团队创造了一种新型光学滤波器。这种滤波器基于激光写入的玻璃光通道(波导)排列而成,能像雕塑家去除多余材料一样,滤去所有不必要的成分,仅保留纯净的纠缠状态。不论入射光如何被降解或混合,该设备都能有效去除不需要的部分,只留下关键的量子相关性。

这项突破的核心在于一种名为反奇偶校验时间(APT)对称性的理论物理学概念的应用。与传统的光学系统不同,后者旨在避免损失并保持对称性,APT对称系统则以精确且可控的方式接受损失。通过将这种设计巧妙地结合到耗散与干涉能力之中,系统提供了一种独特的方法来控制光的行为,开辟了操纵光的新途径。

团队将APT对称性嵌入到专门设计的光波导网络中,创建了一个结构,它自然地过滤掉噪声,并引导系统进入稳定的纠缠状态。实验利用南加州大学实验室生成的单光子和纠缠光子对进行测试,结果显示,经过APT对称纠缠滤波器处理后,使用量子层析成像技术重建的输出状态证实了滤波器能以超过99%的保真度恢复所需的纠缠态。

这一成果标志着向实用化量子技术迈出了重要一步。

量子纠缠被称为幽灵般的“超距作用”,但这种作用又很“脆弱”,容易受到噪声和错误的影响。此次,科研人员基于反奇偶校验时间(APT)这一理论物理学概念,开发出一款能隔离和保留量子纠缠的光学滤波器。他们的设计主动利用可控的损耗来控制光的行为,精准过滤影响量子纠缠的“噪声”。量子纠缠的脆弱性长期制约其实际应用,滤波器实现了主动隔离,为量子计算机、量子通信等提供了“净化功能”,让量子技术朝实用化迈出坚实一步。(中国日报网)

6.清华大学航院张一慧课题组报道具有连续变形和锁定能力的小尺度驱动器及多模式微型机器人

4月21日形状重构能力可赋予机器人丰富多样的运动模式,极大提升机器人的环境适应能力。当前,这类机器人主要通过两种方式来实现形态改变:一是采用舵机等机械结构精确重构;二是依靠智能材料制成、兼具变形和锁定能力的变刚度驱动器。对于研究人员而言,减小电机尺寸与质量并实现其复杂变形能力颇具挑战。现有驱动器在小尺度(如<5cm)下,难以同时实现连续的形状变化与构型锁定,也难以达成同源且解耦的变形与锁定控制,严重制约了多模式机器人向微型化与无线化发展。

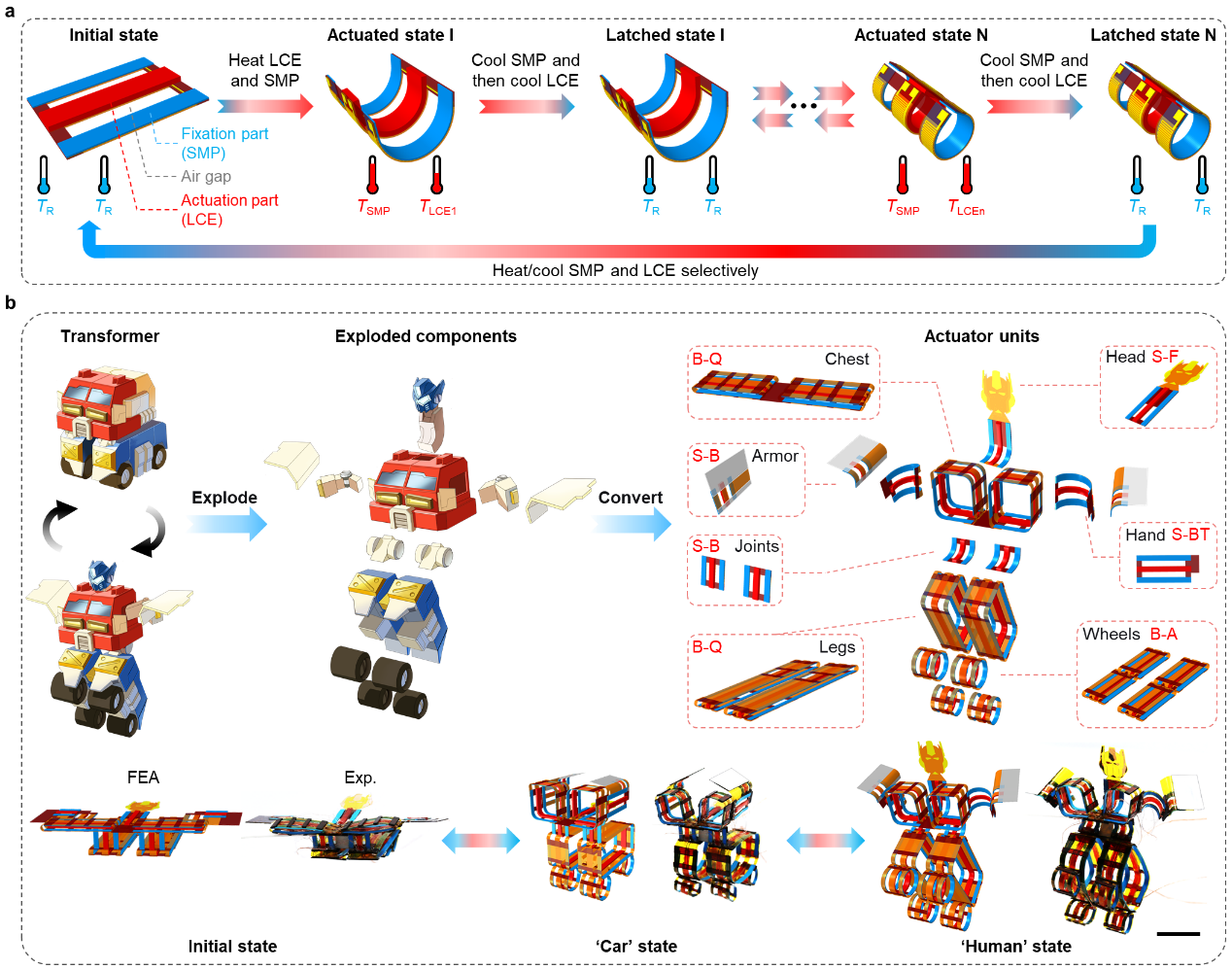

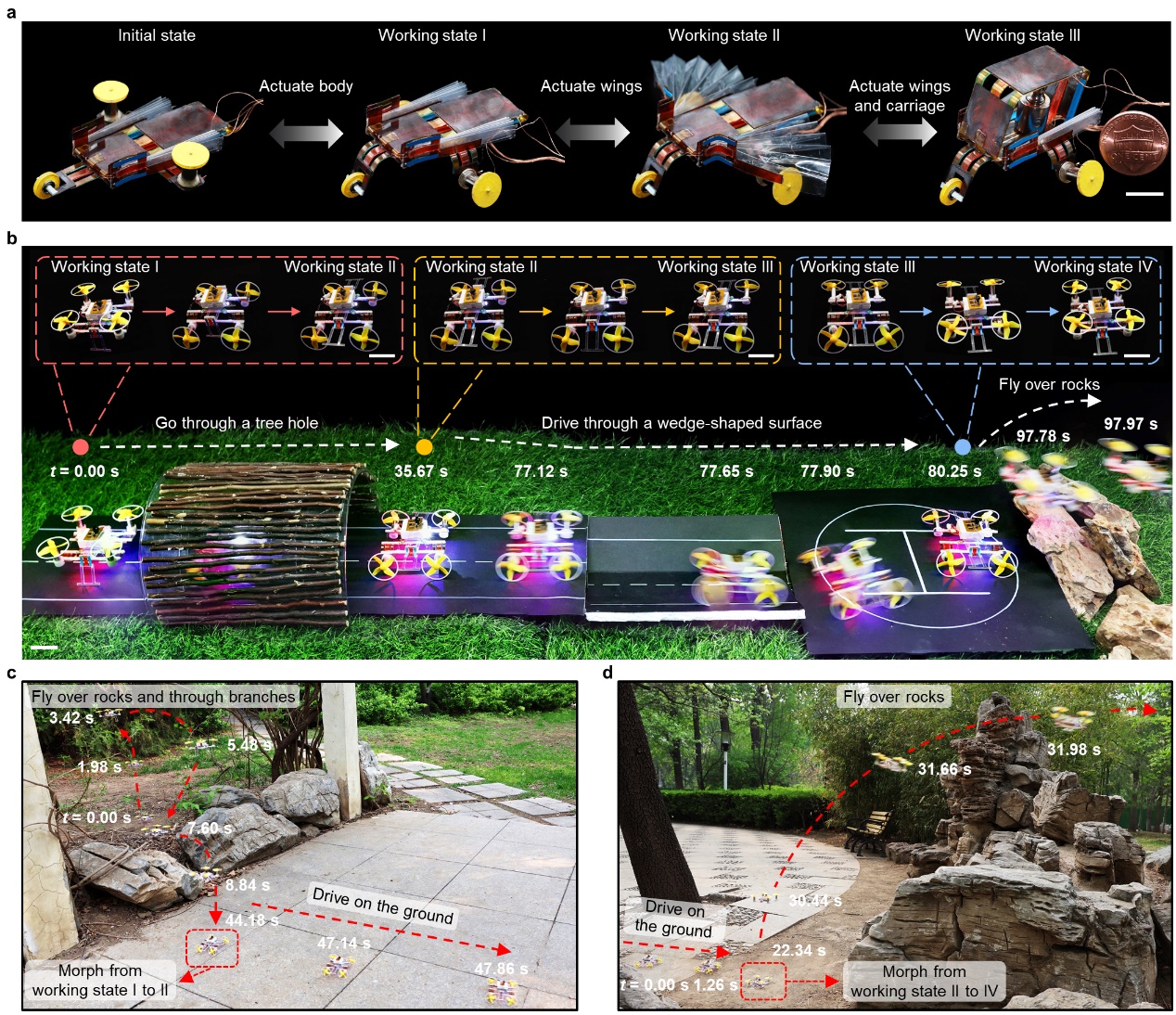

近日,清华大学航天航空学院、柔性电子技术国家级重点实验室(柔电国重)张一慧教授课题组采用材料与结构协同设计的策略,提出了一种具有连续形状变化和构型锁定能力的薄膜形电热响应驱动器的设计概念。与其他具有变形及锁定能力的驱动器相比,该类驱动器具有最小的尺寸以及最大的弯曲变形角度。在此基础上,课题组研制了具有复杂变形模式的薄膜单胞和块体单胞,进而构建起一套“搭积木”式的设计方法,可用于制备具有复杂形状重构能力的驱动器(如“变形金刚”等)(图1)。

图1.具有连续变形和锁定能力的小尺度驱动器。(a)为驱动器的变形和锁定示意图;(b)为基于“搭积木”设计策略的“变形金刚”驱动器。(比例尺:10mm)

该驱动器具备优异的变形和锁定能力以及较强的承载特性,可作为可重构外骨骼,用以集成传感器、电机等功能元器件,进而构建复杂的机器人系统(图2)。基于此,课题组设计制备了具有复杂变形重构能力的三维显示器件、可在多种构型(如“跑车”“飞车”和“货车”)间切换的多功能微型轮式机器人,以及世界上最小、最轻的微型无线陆空两栖机器人(体长9cm;质量25g;其地面运动速度为每秒18.2个身长)。

图2.基于该驱动器的可重构系统。(a)为多功能微型轮式机器人;(b)为微型陆空两栖机器人;(c)-(d)为微型陆空两栖机器人的户外运动场景展示。(比例尺:(a)10mm、(b)30mm)

4月18日,相关研究成果以“具有连续三维变形和锁定能力的可重构机器”(Transforming machines capable of continuous 3D shape morphing and locking)为题,在线发表于《自然·机器智能》(Nature Machine Intelligence)。

清华大学航天航空学院、柔性电子技术国家级重点实验室(柔电国重)教授张一慧为论文通讯作者,航天航空学院2020级博士生徐世威为论文第一作者。论文作者还包括清华大学航天航空学院2021级博士生胡笑男、2024级博士生臧传奇、2023级博士生羊佑舟、2022级博士生赖禹辰、2018级博士生邬军,航天航空学院博士后杨若曦、肖越、刘文博、庞文博、刘卿,柔电国重副研究员柏韧恒,以及清华大学机械工程系副教授赵慧婵、北京航空航天大学教授文力、北京航空航天大学博士生田博丞和李磊。研究得到国家自然科学基金委、科学探索奖、清华大学国强研究院等的资助。(清华大学)

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000